Ein Buch fürs Leben …

Macht und Ohnmacht

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden

-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:

- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen

- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten

- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:

- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de

- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper

- 4 Wochen für nur 1,00 €

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden

-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden

-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden

-Abo? Hier anmelden

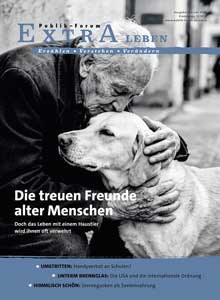

Vor 120 Jahren geboren, vor 40 Jahren gestorben: Erich Fromm. Für mich einer der größten humanistischen Denker des 20. Jahrhunderts. Von seinem umfassenden Werk, das zwölf dicke Bände und über 6000 Seiten umfasst, kennen die meisten Menschen oftmals nur noch vom Hörensagen seine Bücher »Die Kunst des Liebens« und »Haben oder Sein«. Mich hat stets sein Buch »Die Furcht vor der Freiheit« beeindruckt (dtv 35024), das analytisch wie perspektivisch gerade angesichts angefochtener Demokratie und der Panikmache rechtspopulistischer und autokratischer Politstrategien hilfreich sein kann. Jetzt hat Rainer Funk, Psychoanalytiker, Assistent sowie Nachlassverwalter von Erich Fromm, ein neues Buch mit dem Titel »Lieben wir das Leben noch?« (dtv) herausgegeben. Es enthält verstreut erschienene Beiträge Fromms, die allerdings in der Gesamtausgabe leicht untergehen und vergessen werden. So hat Funk aus der Fülle der Frommschen Schriften Schätze gehoben, die sich auch für mich heute wieder zu lesen und vor allem zu bedenken lohnen. »Lieben wir das Leben noch?« ist darin ein Aufsatz Fromms aus dem Jahre 1967, der an erster Stelle steht und es auch nach mehr als 53 Jahren noch in sich hat. Ich bin verblüfft, wie aktuell Überlegungen und Sprache Fromms noch sind, was sich seinem grundlegend anthropologischen, psychologischen und humanistischen Denken verdankt. Fromm stellt fest: »Ich kann nur lieben, wenn meine Liebe adäquat ist und den Bedürfnissen und der Natur des Geliebten entspricht. Benötigt eine Pflanze nur wenig Wasser, drückt sich meine Liebe darin aus, dass ich ihr nur so viel Wasser gebe, wie sie braucht.« Eine vorgefasste Meinung oder ein Vorurteil hindern die Liebespraxis. Erich Fromm: »Solange ich nicht von meiner Vorstellung, was für den anderen das Beste ist, und von meinem Wunsch, ihn zu kontrollieren, ablassen kann, ist meine Liebe destruktiv – ein Kuss des Todes.« Vielmehr ist die Liebe »die Liebe zum Leben in einem Menschen, in einem Tier, in einer Pflanze« und daher stets am Wachstum des geliebten Wesens und an seiner Lebendigkeit interessiert. Fromm konfrontiert das Lieben mit seinem Gegensatz: der Kontrolle, der Gewalt, der Lust am Destruktiven, und erkundet deren Antriebe. Das zieht sich durch fast alle Beiträge, etwa über »Die moralische Verantwortung des modernen Menschen« und über »Selbstsucht und Selbstliebe«. Der Aufsatz Fromms zu den psychologischen Aspekten des Grundeinkommens von 1966 ist hier nicht nur wegen der aktuellen Debatte hineingekommen, sondern weil er – wie auch der Text über das »Gefühl der Ohnmacht« – Aspekte des Liebens beleuchtet, die erst einmal nicht so auf der Hand liegen. Denn ein Grundeinkommen würde viele Menschen von der Existenzangst, die Menschen am Lieben hindert, befreien. Es würde einen produktiv-tätigen Menschen, eine humanistische Haltung, eine echte Demokratie befördern. So würden Macht und Ohnmacht ein Gegengewicht und die Sphäre der Liebe Auftrieb erfahren.

Norbert Copray ist

geschäftsführender

Direktor der

Fairness-Stiftung.

Er leitet seit 1977

das Rezensionswesen

von Publik-Forum.